ここ最近年々熱くなっているような気がしませんか?

まだ6月なんですけど、最近は平気で最高気温は30度を超える地域がちらほらと。

下手すれば熱中症になることもあるかもなので気を受けてくださいね。

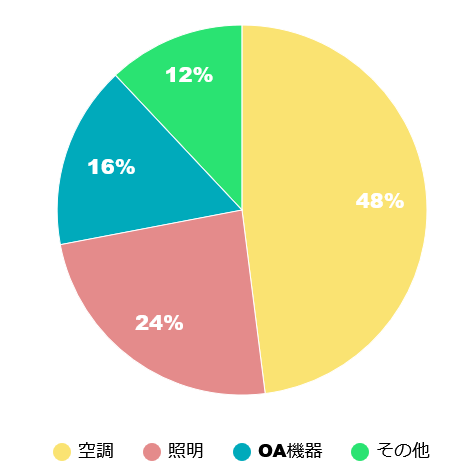

そんな中これから猛暑の夏に向けて気になるのがエアコンによる電気代の増加。この時期、自宅やオフィスの電気代の大部分を空調機が占め、場合によっては電気代が前月比で倍になってしまう事も。

ただでさえ高い電気代。ご利用中のエアコンが一体どれくらい電気代を使っているのか気になりませんか?

今回は概算ではありますが、ご利用中のエアコンの消費電力を元に、月額の電気代がどれくらいかを計算する方法をお伝えします。

エアコンの対応畳数ごとににおおよその電気代をまとめてみたので、そちらも参考にして下さいね。

エアコンの電気代の計算方法

さて、まずはご使用中のエアコンの取扱説明書をご準備下さい。

無ければ型番さえわかれば、インターネットで取扱説明書がダウンロードできる事が多いので調べてみてください。

あまり古いと、見つからない可能性もあるんですがね。

期間消費電力量から電気料金を計算

さて、取扱説明書の後半に「仕様」と書かれた場所があるかと思いますが、そちらに期間消費電力量という項目があるかと思います。

この値を利用すれば、大まかではありますがエアコンでかかる年間電気料金を知る事が出来ます。

期間消費電力量とは(社)日本冷凍空調工業会が策定した、一定の条件下でエアコンを動作させたときのおおよその消費電力量の目安です。

期間消費電力量について詳しくは、下記のページをご覧ください。

https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html

※(社)日本冷凍空調工業会 HP

期間消費電力量を使った電気代の計算式

以下が期間消費電力を使った計算式になります。1kwあたりの電気料金については、東京都の従量電灯プランを参考にしています。

期間消費電力量 × 1kWhあたりの電気料金

●例:期間消費電力:717kw 1kwあたりの電気料金が26.00円の場合

717kw × 26.00円 = 18,642円

消費電力量から電気代を計算する

期間消費電力量を使った計算では、年間の電気料金の計算になり、夏場だけの電気料金を計算することはできません。

よって、一定の特定の期間のみの電気代を計算するためには、この方法でも計算できません。

※新品でエアコンを購入する際には比較対象として非常に役に立つかと思います。

ここで再度取扱説明書をご覧ください。スペック(仕様)のところに「消費電力」という項目がありませんか?

恐らく、冷房使用時と暖房使用時にわかれて記載されているかと思います。

これは単純に冷房なら冷房運転時の消費電力と言う事なのですが、この値を使いおおよその電気料金を計算することが出来ます。

消費電力を用いた電気代の計算式

消費電力量 × 1kWhあたりの電気料金

●例:消費電力:590w 1kwあたりの電気料金が26.00円の場合

590w × 26.00円/kw = 15,34円

この値が、1時間エアコンを利用した場合の電気代の目安になります。

エアコンのタイプ別電気料金の概算

以下、対応畳数別に消費電力・電気代をまとめてみました。

| エアコンの対応畳数 | 消費電力 | 電気代/時 | 電気代/日 | 電気代/月 |

|---|---|---|---|---|

| 6畳用エアコン | 590w | 15.3円 | 183.6円 | 5,508円 |

| 8畳用エアコン | 770w | 20.0円 | 240.0円 | 7,200円 |

| 11畳用エアコン | 890w | 23.1円 | 277.2円 | 8,316円 |

| 15畳用エアコン | 1,720w | 44.7円 | 536.4円 | 16,092円 |

- エアコンは全て同じメーカーの売れ筋の物で比較

- 1日12時間、1月は30日で計算

実際に、自宅の電気代と比較してみると?

ここで、自宅の夏場の電気代と比較してみましょう。

この記事を書いた時点ではまだ8月分の請求が来ていないので、昨年のデータを元に比較します。

- 6月分:4,530円

- 7月分:8,126円

- 8月分:8,943円

- 9月分:4,633円

自宅は妻と二人暮らし。妻はエアコンが苦手なので、電気代がかなり安く抑えられています。

とは言うものの、夏場になるとエアコンを使う機会が増えるので、大体4,500円ほど電気代が上がっています。

消費電力より、わが家の電気代を計算

この当時、まだ妻は働いていて日中は基本職場。大体僕が帰宅する1時間前には戻ってるようです。

1階には15畳用のエアコンが1台。2階には8畳用のエアコンが2台。

15畳用は1日7時間ほど稼働。8畳用は2台で8時間ほど稼働します。

これを踏まえ、わが家のエアコンでかかった電気代を計算してみましょう。なお、わが家の1w当たりの電気代は、29.26円/wで計算しています。

- 15畳用: 50.3円 × 7時間 × 30日 = 10,563円

- 8畳用: 22.5円 × 8時間 × 30日 = 5,400円

- 合計: 15,963円

うーん、結構な金額のずれがありますね(笑)

もちろん電気料金が違うので誤差が出るのは当たり前ですが、誤差分を計算したとしても15畳用で1,500円、8畳用で600円ほど。

差額を差し引いたとして約14,000円。実際の電気代が4,500円くらい(のハズ)なので、ざっと3倍くらいの差になります。

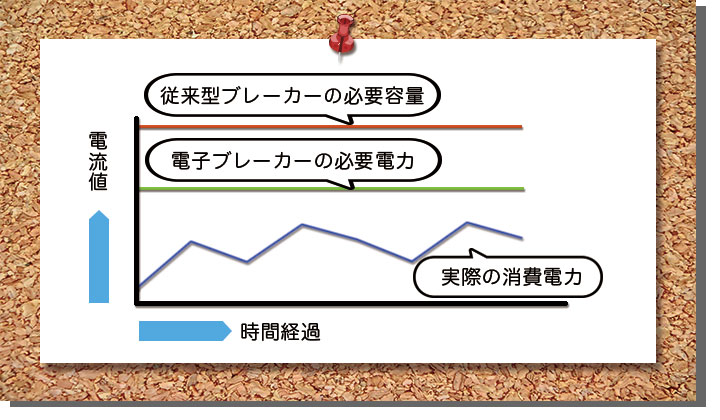

消費電力による電気代計算時の注意点

ここで注意事項が1つ。

消費電力とは常にその電力を消費し続けるのではなく、使用する環境や設定温度により大きく異なります。

メーカーのHPにも記載されていますが、厳密に「あなたの家のエアコンは、○○時間使ったら○○円ですね」と、正確な電気料金を出すのはほぼ不可能です。

上記の電気代の計算で用いた「消費電力」とは、エアコンの性能をフルに使い、最大出力で電気を使い続けた場合の電力になります。

実際にはそのようなケースは無く、消費電力で示された値より低い数値で電力を消費しているのが実情です。

例えばパナソニック社製のエアコンの取扱説明書には、「定格消費電力」という記述があり、そこには425w(110~780)といった記述がなされています。

この425wという値は実際に消費する電力の目安で、110~780wまで使用状況によって消費電力は変動しますよ~という意味になります。

メーカーによって仕様の記載方法は様々ですが、電気屋さんにあるカタログには上記のような数値で掲載している場合がありますので一度確認してみるのもいいかもしれませんね。

これらの点を踏まえたうえで、あくまで1つの目安として計算していただければ…と思います。

一度ご自宅の電気代について計算されてみてはいかがですか?

思わぬ電気代削減につながるかもしれませんよ?